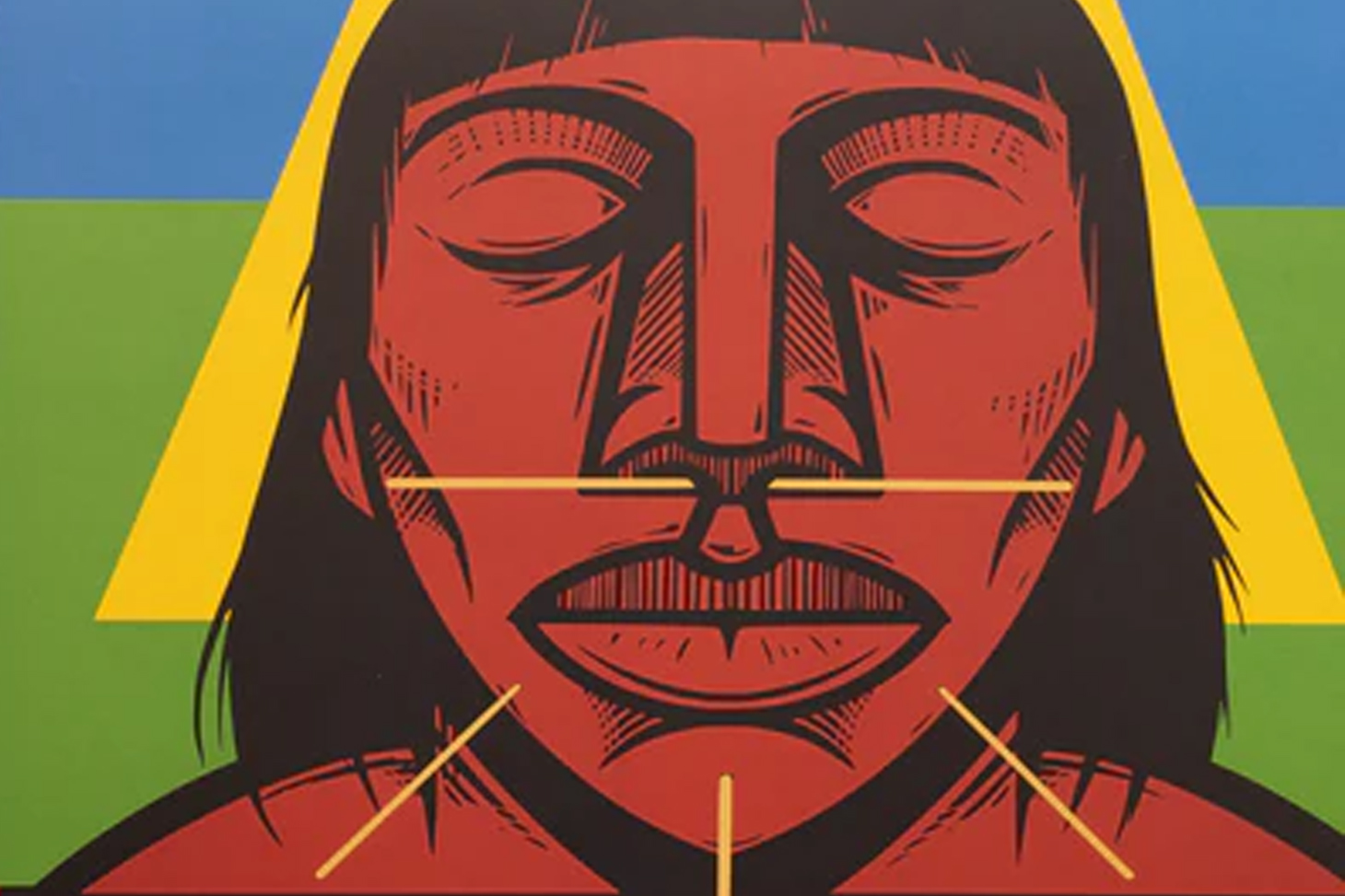

Renouveau Autochtone

L’objectif est de montrer un Brésil à travers le prisme de ceux qui résistent (contre la déforestation, pour la démarcation des terres et le respect de leurs modes de vie), contestent et subvertissent les récits dominants.

Savoirs, territoires et imaginaires contemporains

En cette année 2025, le Brésil et la France célèbrent deux cents ans de relations diplomatiques. Cette amitié dépasse largement le cadre institutionnel entre deux États. Il existe un lien plus profond entre ces deux nations : un lien culturel, renforcé par les échanges fréquents d’artistes et d’intellectuels des deux pays, et un lien affectif entre deux peuples qui, bien qu’ayant connu des destins différents, se respectent et se portent une véritable affection.

Le 26 octobre 1825, au moment où la France reconnaissait le Brésil comme un pays souverain, ce dernier reproduisait pourtant le schéma colonial à l’égard des peuples autochtones, qui n’avaient ni voix ni place dans ce nouveau Brésil indépendant. L’exposition Renouveau Autochtone vise ainsi à présenter les expressions visuelles de l’art contemporain des peuples autochtones de l’Amazonie, en mettant en lumière le lien profond qu’ils entretiennent avec leurs territoires, leurs traditions et leur vision de l’avenir. Elle ambitionne surtout de montrer comment beaucoup de ces premiers habitants d’Amérique du sud se sont frayés une place dans ce Brésil moderne, à côté de ceux qui ont choisi de vivre comme le faisaient leurs ancêtres, en marge de toute modernité exogène.

L’exposition nous plonge également dans l’univers créatif de ceux qui, pendant trop longtemps, ont été exotisés ou invisibilisés, offrant ainsi un regard renouvelé sur leurs histoires, leurs expressions culturelles et leurs valeurs esthétiques. Par ailleurs, elle permet de voir comment ces artistes se sont appropriés des techniques, des supports artistiques européens pour s’imposer dans un milieu artistique qui ne leur était pas forcément ouvert.

Avec sensibilité et beauté, les œuvres sélectionnées explorent les multiples relations de ces peuples avec leurs territoires, abordant des thèmes tels que la migration entre pays, l’expérience autochtone dans les villes et les violences à leur encontre.

Nombre d’entre eux sont citadins, ont fait des études supérieures et sont intégrés dans la société brésilienne actuelle. Ils n’en gardent pas moins un lien fort avec les événements historiques, quotidiens et mythiques qui ont façonné leurs identités. Leur travail explore les mythologies de la création du monde, la vie quotidienne dans les communautés autochtones, les traces de hiéroglyphes préservés sur des pierres peintes et la valorisation des savoirs ancestraux.

Dans cette célébration entre la France et le Brésil, les œuvres des peuples autochtones des Amériques nous invitent à réfléchir aux concepts d’art populaire et d’art contemporain dans cet espace privilégié de savoir, où circulent lecteurs, chercheurs, universitaires et passants.

Renouveau Autochtone cherche ainsi à apporter un éclairage nouveau sur l’art autochtone dans une phase où il s’émancipe de l’artisanat traditionnel, sujet d’étude d’ethnologues ou objet souvenir pour touristes amateurs d’exotisme, pour investir les galeries d’art, les musées et les collections privées. L’exposition capte ce moment de l’histoire où l’art contemporain accueille et reconnaît les œuvres des artistes autochtones comme une partie de lui-même.

Informations complémentaires

Avec les œuvres de : Anakok, Arawak, Charles Macuxi, Daiara Tukano, Elisclésio, Macuxi, Igo Oliveira, Ingrid Kawanaru, Jaider Esbell, Oswaldo, de Leon Kantule, Pixote Mushi.

Commissariat : Rebeca de Alencar et Mahaman Ouattara,chercheurs en Sciences de l’Information et de la Communication.

Mis à jour le 26 mars 2025

Date

Localisation

Bibliothèque Yves-de-la-Haye

Institut de la Communication et des Médias

11 avenue du 8 mai 1945

38434 Échirolles

Tél. : 04 76 74 83 22

buicm-public@univ-grenoble-alpes.fr

Télécharger

- Affiche (PDF, 1 Mo)